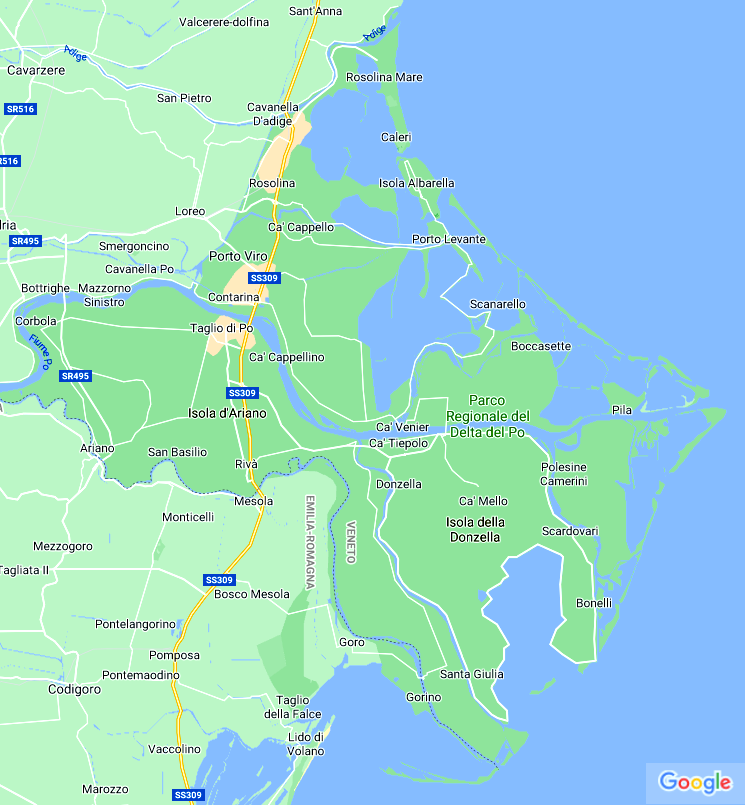

Quando pensiamo a luoghi incontaminati, dove respirare appieno la natura, quasi sempre la nostra mente ci porta lontano e così ci troviamo a navigare su rotte d’oltreoceano: anche a me succede spesso. Eppure, nella realtà, può capitare di avere le stesse sensazioni navigando lungo un percorso fluviale che ci è familiare, che è stato ed è da secoli la risorsa principale per i popoli che si sono riversati lungo le sue sponde cercando di dominarne le acque, a volte con successo, ma anche con devastazioni. Il protagonista della mia storia di oggi è il Delta del Po.

Dal 2015 fa parte della rete mondiale delle riserve di biosfera del programma dell’Unesco. La storia del Delta è recente: l’uomo ne ha cambiato la fisionomia dal 1604, quando la Repubblica di Venezia decise di deviare e moltiplicare i rami del fiume, creando il Delta del Po moderno, una lingua di terra spinta verso il mare al punto di confondercisi, creando un equilibrio tra acque dolci e salmastre e tra flora e fauna diverse. Qui regna il silenzio, la voce muta di un Po morente ma palpitante di vita lacustre, vegetale e ittica. È un luogo incantato e sognante, secondo le stagioni. Vivono nel loro mondo, lontano dai frastuoni della civiltà industriale, gli aironi bianchi, rossi e cinerini, i neri cormorani, le volpoche, i gabbiani, le avocette, i festosi chiurli, gli statuari cavalieri d’Italia, le folaghe, gli eleganti fenicotteri dal manto roseo e perfino i mistici ibis egiziani.

Il delta, come ogni limes, ha un fascino straordinario. Le acque dolci si confondono con quelle salmastre, permettendo a quel confine biologico un’elasticità in cui le specie acquatiche trovano un habitat unico. Qui, da sempre, grazie al suo ingegno, l’uomo – lottando e domando le acque, per sfruttare i vantaggi di questa terra fertile – ha tratto il proprio sostentamento, creando nel tempo risaie (Riso del Delta del Po IGP), campi per la frutticoltura (Melone del Delta Polesano PAT) e vigneti (i vini delle sabbie della DOC Bosco Eliceo). Grazie alla biodiversità è iniziata anche la produzione di un miele di pregio (Miele del Delta), ma l’impresa che dà più volume all’economia del delta veneto proviene ovviamente dalle acque: la pesca e gli allevamenti, soprattutto di mitili, vongole e ostriche.

Come vivere quindi un’esperienza completa nel delta del Po?

La mia avventura è iniziata a Santa Giulia di Porto Tolle, lungo il ramo del Po di Gnocca. Qui l’Osteria Arcadia, gestita da Pamela e Mauro Veronese, propone una gita in barca lungo il fiume, prima di degustare i propri piatti basati sul pescato locale. Al timone c’è il marito di Pamela, Diego Baroni, un esperto pescatore che lungo il percorso rivela i trucchi del mestiere, i metodi di pesca e di allevamento dei mitili. Il percorso parte dal molo del Po di Gnocca per arrivare fino alla foce e lambire la Sacca degli Scardovari. La sacca è un’insenatura di bassa profondità che prende il nome dai pescatori di scardove (scandole), pesci poveri molto presenti in zona nel Settecento. Mentre lasciamo il porticciolo, Diego ha già cominciato ad affascinarmi con i suoi racconti di vita, mentre il paesaggio lungo gli argini inizia a mutare e il canneto prende il posto del prato. Le parole del navigante sono pregne di esperienze vissute, arricchite da quella familiarità con il fiume che si tramanda da generazioni. Oltre a parlare con passione e a comportarsi da perfetto nocchiere, Diego tiene lo sguardo vigile sulle acque, che si fanno sempre più torbide. Perché Diego non è solo un pescatore del Delta, ma ne è anche un custode: una responsabilità che si è scelto come tutti coloro che credono nell’economia di questo paradiso fluviale. Mi fa così comprendere la caparbietà di tante famiglie come la sua che hanno scelto questo luogo, che per tanto tempo e per molti è stato solo miseria e malaria.

«Oggi l’economia del Delta può essere redditizia, ma solo per coloro che hanno voglia di lavorare e sacrificarsi» dice Diego. Qui il lavoro non manca, ma l’anno è lungo e duro, le estati sono calde e gli inverni sono umidi e nebbiosi, con un vento marino pungente che entra nella pelle. La pesca può anche essere ricca, ma incostante e imprevedibile come la natura, e l’ingegno umano è riuscito in parte ad affrancarsi da questo rischio da quando, nel 1969, la famiglia Pennini ha deciso di iniziare l’allevamento dei mitili.

Oggi la Sacca degli Scardovari è il più grande ‘orto’ d’Italia per l’allevamento di cozze e vongole. Sì, orto! Perché per i polesani le cozze e le vongole non si allevano, si coltivano. Le aree prendono quindi il nome di orti, appezzamenti acquatici dove vengono prima seminati e poi coltivati i molluschi. Le vongole veraci divengono così l’oro del Delta, mentre la cozza di Scardovari, una prelibatezza gustabile fra la primavera e l’estate, è divenuta una DOP. Mentre racconta, Diego rallenta e mi mostra con orgoglio la struttura dove lui stesso coltiva le cozze, ancorate lungo funi che creano un vero e proprio cordone di conchiglie. Poi la barca accelera e si dirige verso l’ansa nord, dove scopro l’ultima creazione del delta polesano: l’allevamento delle ostriche rosa Tarbouriech. Le ostriche sono attaccate a funi che alternano periodi di immersione a momenti di esposizione all’aria, simulando l’alternanza delle maree dell’Atlantico, il loro luogo di origine. In questo gioco-inganno i molluschi crescono come a Marennes, con un ciclo che può durare per 18-24 mesi, molto più breve che in Francia. Il motivo è proprio la diversa temperatura delle acque venete nei confronti di quelle atlantiche e, grazie a questi cicli più brevi, le ostriche rosa sono disponibili tutto l’anno.

Nel nostro tour non siamo soli: intorno a noi un pubblico di uccelli acquatici – legittimi padroni di questo habitat – ci osserva con curiosità e circospezione. Ci accettano e ci lasciano osservare, incuranti della nostra curiosità e della nostra meraviglia nel vederli librarsi in cielo e poi sfiorare le acque stagnanti. I gabbiani sono i più impertinenti, gli aironi sono i più maestosi in volo, mentre appaiono più timidi e guardinghi, nel loro pascolo in lontananza, gli eleganti fenicotteri. La barca prende il largo oltre gli orti di vongole per approdare sullo Scanno del Bacucco, un isolotto di sabbia soffice dove Diego, in un casottino, ci offre l’aperitivo con una ‘bollicina’ del territorio.

È tempo di rientrare, ma prima il nostro anfitrione ci regala un’ultima suggestione: l’attraversamento delle barene, gli isolotti di canne solcati da strette vie d’acqua dove nidificano le folaghe. Poi riprendiamo il corso del Po di Gnocca per passare le porte vinciane e arrivare all’approdo. Le due ore in barca sono volate, ma mi hanno arricchito e riempito di immagini indimenticabili, carezzate dalla brezza salmastra del mare.

Dopo quest’esperienza, già molto appagante, è l’ora della scoperta gastronomica.

Il modesto abitato di Santa Giulia è sotto l’argine del Po ed è come se fosse rimasto cristallizzato nel tempo: in pratica, una sola via tra le basse e multicolori casette dei pescatori. È qui che si trova l’Osteria Arcadia gestita dalla famiglia Veronese. Al timone c’è Pamela, che da oltre dieci anni ha trasformato la bottega di alimentari del paese in un piccolo ristorante, dove propone la cucina di casa con le ricette di mamma Arcadia in un’unica sala con 25 coperti e un arredamento sobrio da classica osteria veneta. La cortesia di Pamela mette subito il cliente a proprio agio, come se lo ospitasse in casa. Per inciso, nel 2019 Osteria Arcadia ha vinto una puntata della trasmissione 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e questa vittoria ha rafforzato la convinzione della famiglia Veronese di proseguire sulla strada intrapresa.

Le proposte della cucina variano secondo la stagione di pesca, naturalmente. Gli antipasti offrono un gustoso plateau di crudità con capesante, cicale di mare, gamberi, gamberoni, scampi, carpaccio di branzino, tonno e le imperdibili ostriche rosa Tarbouriech, la cui polpa carnosa color crema chiaro ha un sapore iodato e leggermente salato e un invitante profumo di nocciola e di salmastro. Tra le entrées è davvero stuzzicante anche il classico baccalà mantecato. I primi spaziano dai risotti (al pesce del giorno o all’ostrica rosa) agli gnocchi di patate con ragù di cannocchie e ai bigoli con ragù di vongole, ma gli avventori più fortunati sono quelli che, nella stagione giusta, trovano la polentina con le moeche (i granchi pescati durante il periodo di muta del guscio) fritte. Fra i secondi il piatto principe è il fritto misto dell’Osteria con verdura in tempura: la frittura è composta di calamaretti, schile (piccoli gamberetti), acquadelle, triglie, gamberoni, sarde impana’, sardùn, sogliole e bisati (anguille della Sacca).

Impreziosiscono il menu anche il filetto di branzino croccante o le seppie in umido con polenta di mais biancoperla. Un discorso a parte merita la proposta della Cozzeria, nel periodo primaverile fino a luglio, cioè le ricette con tutti i modi di fare le cozze, con i mitili dell’allevamento di famiglia. I dessert sono tutti fatti in casa, dal gelato al sorbetto limone e basilico, fino alla torta m’giassa, un dolce al forno con impasto di zucca.

La carta dei vini è commisurata e ricca, ha una buona selezione di bollicine (venete e non) e una particolare e apprezzabile attenzione per i vini naturali del territorio.

A conclusione di questa bellissima esperienza, che ripeterò sicuramente con altri amici, il mio consiglio è: regalatevi una giornata particolare contro ogni stress, all’insegna della natura e della buona e sana cucina.

Delta, mié Delta… un nóm…

tèra d’ madrégna…

culór sénza culór:

laźó un témp,

àlb e tramónt e stéll

ill règul dla fadìga,

sgnàdi dall sfèr dal grand arlói dal ziél… [*]

(Bruno Pasini, Vóś dla mié tèra)

[* Delta, mio delta… un nome… terra matrigna… colori senza colore: laggiù, un tempo, albe e tramonti e stelle le regole della fatica, segnate dalle sfere del grande orologio del cielo…]

Osteria Arcadia, Via Longo 29, 45018 Santa Giulia di Porto Tolle (RO)

www.osteria-arcadia.com tel. 0426388334